In programma dal 28 gennaio al 5 febbraio 2025, il Teatro Regio di Torino ospiterà L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti in un nuovo allestimento firmato da Daniele Menghini.

L’opera, su libretto di Felice Romani, debuttò a Milano nel 1832. Nemorino, un giovane contadino, tenta di conquistare Adina, la donna amata, con l’aiuto di un elisir d’amore in realtà vino rosso venduto dal ciarlatano Dulcamara. Dopo una serie di equivoci e peripezie, l’amore sincero di Nemorino e la gelosia di Adina trionfano.

Con la regia di Menghini si ha qualcosa in più. Il riflesso del mondo del protagonista è quello dei burattini: Menghini trasforma Nemorino in un Geppetto contemporaneo che, fragile e sensibile, si rifugia in un mondo di marionette. La sua ricerca d’amore vero è raccontata come una fiaba. Nemorino costruisce un “mondo di legno” in cui tutti i personaggi sono scolpiti dalla sua immaginazione, divenendo demiurgo della sua storia, passando però dall’essere libero burattinaio a succube della storia che sta creando. Con l’integrazione di questo pensiero, il plot dell’opera diventa più approfondito. Un approccio che esplora la fragilità e il sogno giovanile. Il cast vede Valerio Borgioni nel ruolo di Nemorino, Enkelada Kamani come Adina, Lodovico Filippi Ravizza nel ruolo del sergente Belcore e Simone Alberghini interpreta Dulcamara.

Affascinante e suggestiva. Come si imparerà seguendo la vicenda, si sono cercate forti connessioni tra Pinocchio di Collodi e l’opera di Donizetti.

Ecco che comincia l’ouverture e già si vede qualcosa di diverso dal “tradizionale”. Mentre Fabrizio Maria Carminati dirige l’orchestra, Nemorino fa il suo ingresso dalla platea. Vestito in maniera contemporanea, con giaccone e felpa rossa, si dirige verso il palco e si prepara a lavorare sul burattino di Adina. I costumi per il coro di burattini sono ben pensati. Rimandano a manichini di legno con vestiti d’epoca creando un forte distacco iniziale tra protagonista e chi lo circonda. Inoltre anche la recitazione degli attori-burattini non è lasciata al caso, ricordando proprio i movimenti dei pupi.

Sul palco, oltre agli attori in carne ed ossa, ci sono anche protagonisti in legno e tessuto. In più punti dell’opera compaiono vere marionette e burattini mossi dagli attori; recitano affiancando il personaggio che rappresentano, come per Dulcamara e la sua marionetta nell’aria “Voglio dire, lo stupendo elisir”. Oppure sono usate per raccontare visivamente le storie che vengono citate: come quella di Isotta o nel momento della “Barcaruola a due voci”. La presenza di due tessuti teatrali in scena ci rende spettatori di un teatro nel teatro. A fornire questi “attori” d’eccezione è stata la storica famiglia di burattinai Grilli.

La scenografia è visivamente semplice, ma ben studiata. Una falegnameria con un palco di burattini da piazza: con ciocchi di legno, pezzi di marionette e… un mini frigo. Scenografia che in qualche modo si trasformerà seguendo il percorso del protagonista.

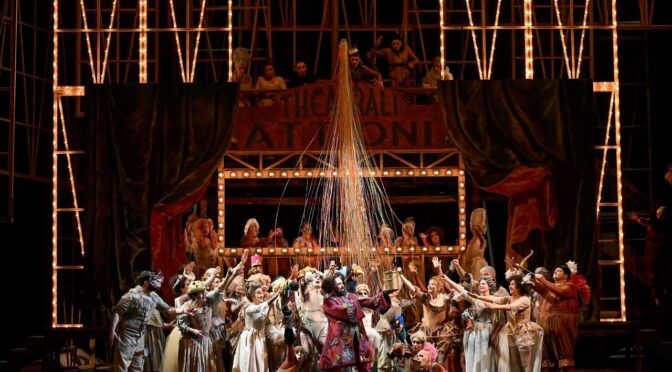

L’apparizione di Dulcamara, nella Scena II dell’Atto I, ha subito un richiamo, per costumi ed atteggiamento, alla figura di Mangiafuoco. Durante l’aria “Udite, udite, o rustici”, dà prova di ciò, ammaliando la folla di attori-burattini. Già il personaggio nella versione originale grazie al suo carisma ingannevole, fa riflettere lo spettatore sulla fragilità di credere a soluzioni facili; il fatto che i suoi “spettatori”, in questa versione, siano burattini, aumenta la percezione della manipolazione. Il personaggio del ciarlatano “comico” di Dulcamara si trasforma così in una critica sociale.

L’unione con i personaggi della fiaba di Collodi diventa sempre più chiara quando, alla fine del primo Atto, emerge, da una bara, portata sul palco da due conigli in abito nero, proprio il burattino di Pinocchio, che durante le danze quasi tribali degli attori-burattino, viene smontato e privato del cuore. Ora Nemorino viene vestito proprio con il costume che caratterizza il personaggio collodiano: cappello a cono e naso lungo. Il burattinaio è diventato burattino.

Il momento più sospirato dell’opera è stata l’aria “Una furtiva lagrima” di Nemorino, dove Valerio Borgioni ha saputo regalarci una commistione di leggerezza e introspezione. Se prima il palcoscenico era spartito su più vicende e personaggi, ora c’è solo lui e tutti ci raccogliamo attorno a quel ragazzo diventato soldato che canta d’amore. Una scenografia svuotata, mangiata dalle termiti… lui in piedi sul bancone da falegname, sotto a una grande mano che tiene i fili di Nemorino ormai burattino.

L’inizio e la fine dell’opera sono speculari. Non solo per il ritorno del protagonista alla sua soggettività: l’amore vero lo sveste dai panni di soldato e lo riveste con il suo giaccone e felpa rossa. Ma anche riprendendo l’espediente scenico dell’ouverture: scende dal palco per uscire dalla platea assieme alla sua amata Adina.

Con un cast che ha particolarmente superato le già alte aspettative e una regia che ha saputo dare una nuova “mano di vernice” all’opera donizettiana, come forse allusivamente richiamato dai gesti dei burattini in alcune scene, l’anteprima giovani è stata ben recepita dal pubblico. Una geniale rilettura ricompensata con sonanti applausi conclusivi e decisamente apprezzata anche da chi si sarebbe aspettato qualcosa di più tradizionale.

A cura di Joy Santandrea